Modell + Risiko. Historische Miniaturen zu dynamischen Epistemologien

Internationale Konferenz des Teilprojekts C04 „Spielteufel, Narrenschiff, Totentanz: Figurationen von Risiko in Mittelalter und Früher Neuzeit“ (Leitung: H. Schramm) in Kooperation mit dem Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung, 6.–8.11.2014

09.04.2015

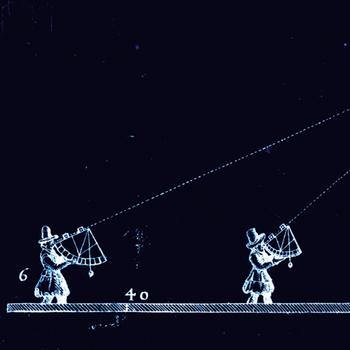

Poster (Ausschnitt) zur Tagung "Modell + Risiko"

Bildquelle: R. Fludd: Utriusque cosmi maioris (1617); MPIWG Berlin unter CC BY-SA 3.0; bearb. M. Wiener.

Bericht von Thomas Lilge

Die Konferenz „Modell + Risiko Historische Miniaturen zu dynamischen Epistemologien“ wurde vom Teilprojekt C04 „Spielteufel, Narrenschiff, Totentanz: Figurationen von Risiko in Mittelalter und Früher Neuzeit“ des SFB 980 „Episteme in Bewegung“ veranstaltet. Vormoderner Wissenstransfer – als zentraler Untersuchungsgegenstand des SFB – interessierte in diesem Kontext besonders in Hinblick auf die spezifische Transferleistung von Modellen, stellen Modelle doch Mittler zwischen Faktizität und Theoriebildung dar, die ihre Bedeutung erst durch ihr Verwendung und im Zusammenspiel mit weiteren epistemischen Kontexten erhalten. Damit sind sie wesentlich an Erkenntnisprozessen beteiligt: Modelle dienen der Kontingenzbewältigung, reduzieren Komplexität, simulieren Realität. Modelle wirken aber auch auf die Wirklichkeit zurück; ihnen wohnt ein agentielles Potenzial inne. An einem derartigen, nicht-ontologischen, kontextabhängigen Modellbegriff orientierten sich die Konferenzbeiträge. In insgesamt fünfzehn historischen Miniaturen wurden explorative Tiefensondierungen vorgetragen, die Brüche, Kontinuitäten und Verschiebungen im (historischen) Modellgebrauch aufzeigten.

In ihrer offiziellen Eröffnungsansprache wies Gyburg Uhlmann, Sprecherin des SFB, auf die Bedeutung von Modellen für zentrale Fragestellungen des Sonderforschungsbereichs hin. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stünden vormoderne Veränderungsprozesse von Wissen, wobei mithilfe von Modellen zu beschreiben sei, auf welche Weise sich in diesen Prozessen Stabilität und Wandel miteinander verbinden. Der im SFB zur Anwendung kommende Epistemebegriff zeichne sich dabei durch einen klaren Objektbezug sowie durch erkennbar werdende Geltungsansprüche der jeweiligen Wissensbestände aus. Diese relative Offenheit des Begriffs bilde die Grundvoraussetzung für die Arbeit im SFB mit seiner großen Vielfalt an Disziplinen und den unter seinem Dach versammelten Untersuchungsgegenständen. Anstatt unhinterfragt das moderne Narrativ des ‚Bruches‘ und der ‚Wende‘ auf vormoderne Gegenstände zu übertragen, bevorzuge der SFB den Begriff des ‚Transfers‘, der auch diffizile, innere Bewegungsprozesse von Wissen erfassen könne. Zur Verdeutlichung führte Uhlmann das Beispiel des Kindes aus der aristotelischen Physik an, das zunächst unterschiedslos alle Männer als ‚Vater‘ bezeichne und erst später zu einer zunehmend differenzierteren Betrachtungsweise in der Lage sei. Auch der Begriff des ‚Wissenstransfers‘ sei nicht darauf beschränkt, räumliche Transfers von Wissensbeständen zu bezeichnen, sondern gestatte ferner, unweit differenzierter, etwa auch sprachliche Translationen von Textkorpora, Kommentartraditionen und wissensvermittelnde Unterrichtspraktiken in den Blick zu nehmen und angemessen zu analysieren.

Die thematische Einführung von Michael Lorber entfaltete das etymologische Feld des Modellbegriffs, der seit der Antike gebräuchlich sei. Unter Bezug auf die Modelltheorien Bernd Mahrs und Reinhard Wendlers wurde die Korrespondenzleistung von Modellen betont; denn sie dienten einerseits zur Weltaneignung, andererseits aber auch zur Weltgestaltung. Dabei sei zu beachten, dass die Frage, was als Modell gelte, stets einem Urteil oder einer bestimmten Wahrnehmung unterliege, ein bestimmtes Objekt als Modell aufzufassen. Ein Modell zeichne sich außerdem durch den „Transport eines Cargos“ (Mahr) aus, d.h. es vermittle in seiner doppelten Referenzfunktion einen Gehalt und sei dabei immer ein Modell „von etwas“ bereits Existierendem und zugleich ein Modell „für etwas“ noch zu Erschaffendes. In dieser Funktion kann es zu Handlungen anstiften oder solche beschränken. Hierbei sei es von entscheidender Bedeutung, dass die je spezifische Materialität eines Modells eine präfigurierende Wirkung auf seine eigene Referenzfunktion ausübe, weswegen material-mediale Aspekte für die Analyse von Modellen besonders relevant seien. Im Sinne von Wendlers Modelltheorie sei eine Ambivalenz von Modellen zu konstatieren, insofern diese an der Wirklichkeitsauffassung und -aneignung aktiv teilhaben und in Relation zum Menschen entweder im Modus eines ‚Knechts‘ oder eines ‚Herrn‘ agieren können. Wenn an Modelle Handlungskompetenzen übertragen werden, seien sie in der Lage, „eigensinnige“ Wirkmechanismen zu entfalten und alternative Aneignungen auszuschließen. Lorber wies im Weiteren auf Korrespondenzen zwischen dem erläuterten Modellbegriff und der ebenfalls gesellschaftskonstituierenden Kraft theatraler Prozesse hin.

Diesem Hinweis auf die theatralen Dimensionen des Modellgebrauchs schloss sich Bernd Mahrs Vortrag „Zum Risiko des Gebrauch von Modellen“ nahtlos an, indem dieser zu Beginn seines Vortrages aus dem „Vorspiel auf dem Theater“ aus Goethes Faust I zitierte. Die in diesem Vorspiel stattfindende Kontroverse zwischen Direktor und Dichter verweise auf den anthropologischen Hintergrund der Problematik: Der Dichter versuche das Ewige und Wahre darzustellen, während sein Antagonist, der Direktor, das Jetzt und das Unterhaltsame präferiere. Das Wechselspiel von Notwendigkeit und Kontingenz sei in seinem paradoxen Bestimmungsverhältnis in diesen Figuren adäquat abgebildet, die dahinterliegende Frage „Was ist das für eine Welt, in der Wahrheit gesucht und gleichzeitig Theater gespielt wird?“ (Bernd Mahr), ziehe sich in unterschiedlichen Facettierungen durch die abendländische Geistesgeschichte. Von Parmenides bis Leibniz, von Cicero bis Frege arbeite sich dieses Denken am Bestimmungsverhältnis von Modell und Risiko ab. Mit Bezug auf die traditionsreiche Wendung „varietas delectat“ skizzierte Bernd Mahr die Begriffe veritas und varietas als Opponenten und ihr konfligierendes Verhältnis als Grundthema der Modelltheorie. Zwischen Modell und Regel gebe es klare Unterschiede, eine Regel zeichne sich durch Zweifelsfreiheit, Objektivität und eingeschränkte Freiheitsgrade aus, während Modelle eher als subjektiv und experimentell zu beschreiben seien. Modelle als Regeln seien ein Paradox, so Mahr. Mit Bezug auf Leon Battista Albertis Definition der Schönheit von 1450, dass diese die Übereinstimmung aller Teile sei, zu denen man weder etwas hinzufügen noch etwas wegnehmen könne, ohne das Ganze weniger gefällig werden zu lassen, wurde die Funktion von Modellen vom Vortragenden folgendermaßen zusammengefasst: Modelle sind praktische Mittel, die Konkretion der veritas zu erreichen.

Andrew James Johnston bot mit seinem Vortrag „Das Anti-Modell des Risikos? Das Amphitheater und Astrolabium in Geoffrey Chaucers The Knights Tale eine historische Miniatur, die anhand einer literaturgeschichtlichen Zäsur einen Beitrag zum Thema der Konferenz leistete. Chaucer gelte als einer der prominentesten Vertreter einer sich Ende des 14. Jahrhunderts im Sinne eines „literarischen Feldes“ (Bourdieu) herausbildenden, eigenständigen englischen Literatur. Seine Erzählung The Knights Tale, welche auf Giovanni Boccaccios Teseida delle Nozze d’Emilia von 1340/41 basiert, wird in der Literaturtheorie gewöhnlich als ein Text mit deutlichen „Modernisierungstendenzen“ innerhalb seines mittelalterlichen Umfeldes gedeutet. Chaucer unterziehe, so Johnston, eine Vielzahl relevanter Modifikationen an der Vorlage Boccacios: Zwar steht in beiden Erzählungen ein als „Amphitheater“ charakterisierter Theaterbau im Zentrum, doch verändert Chaucer dessen Größe, verschiebt den Zeitpunkt seines Entstehens und, was noch schwerer ins Gewicht fällt, deutet ihn zu einem großräumigen Astrolabium um. Dieses ‚Astrolabium‘ verweise nun in den Spezifika seiner Struktur auf eine prononciert modellhafte Architektur, bei der sich mehrere Modelltypen übereinander lagern und als eine Kette von Modellen – vom Theater zum Astrolabium bis hin zum Kosmos – gelesen werden könnten. Chaucer führe nun eine weitere wichtige Veränderung durch. Auf der Handlungsebene lasse er den Konflikt zwischen Mars und Venus durch den von ihm neu eingeführten Akteur Saturn regeln, und zwar, indem Sinn- und Wortebene gegeneinander ausgespielt würden, d.h. die Arbitrarität der Zeichen also humorvoll ausgenutzt werde. Diese gattungstheoretische Kontamination des Genres, wie von Boccaccio vorgelegt, kollidiere im humorvoll-anarchistischen Spiel der Sprache mit der modellhaften, geometrisch-strengen Darstellung der Architektur, welche als Metapher für die Möglichkeit der Kalkulierbarkeit von Kontingenz interpretiert werden könne. Eine mögliche Deutung dieses Wechselspiels könne Johnston zufolge lauten, dass Chaucer mit seiner Wieder-Erzählung Boccaccios die Möglichkeit einer „englischen Literatur“ eröffne, nämlich indem er dem betonten Ausbau von Mathematisierbarkeit und architektonisch geometrischer Präzision das Schwankhafte quasi als „ausgleichendes Korrektiv“ hinzufüge, und damit einen Rückgriff auf heimische Erzählweisen vollziehe.

Mit einem historischen Dreisprung eröffnete Hans-Christian von Herrmann seinen Vortrag mit dem Titel „Die Uhr als Modell des Universums“. Das Astrarium von Giovanni de Dondi, fertiggestellt im Jahr 1364, war eine Räderuhr mit Gewichtantrieb und Schlagwerk. Neben den Zyklen und Positionen der damals bekannten Planeten zeigte die Uhr auch die Länge eines jeden Tages in Stunden und Minuten, das Datum und darüber hinaus den Namen des am jeweiligen Tag zu ehrenden Heiligen an. Dieser technische Fortschritt, so eine These von Herrmanns, hätte von den Uhrmachern allein kaum geleistet werden können – für diese konstruktiven Präzisierungen brauchte es astronomisch geschulte Wissenschaftler. Die Pendeluhr von Christiaan Huygens aus dem Jahr 1656 erreichte bereits eine Ganggenauigkeit von zehn Sekunden am Tag. Die Verwendung des Pendels als mechanischer Taktgeber hätte zur Berechnung der Schwingungsdauer von Pendeln und damit zu einer Mathematisierung des Vorgangs geführt. Durch das ‚Medium‘ des Pendels spräche die Natur die universelle Sprache der Mathematik, das Instrument sei „der Ort eines Rendezvous' zwischen Natur und Wissenschaft“. Diese Beziehung sei durch David Rittenhouse auf gesellschaftspolitische Dimensionen hin ausgeweitet worden. Rittenhouse, vielfach bewunderter Uhrmacher, Astronom und Mathematiker, entwarf 1771 ein für damalige Verhältnisse hochentwickeltes Orrery. Dieses mechanische Modell des Sonnensystems beeindruckte über wissenschaftliche Zirkel hinaus und soll, so von Herrmann, den späteren Präsidenten Thomas Jefferson dazu angeregt haben, die Standardmaße für Längen-, Gewichts- und Geldeinheiten aus den allgemeingültigen Gesetzen des Universums ableiten zu wollen. Diese dreistufige Argumentation einer historisch entwickelten Strategie der Kontingenzbewältigung durch mechanische Modelle konterkarierte von Herrmann abschließend mit dem nach einer Idee von Carl Zeiss in den 1920er Jahren gebauten Projektionsplanetarium. Nach Ansicht des Referenten diente auch diese technische Innovation der Modellierung des Bezugs des Menschen zu dem ihm umgebenden Sternenhimmel. Allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass dieser Modus der Modellierung auf eine Erfahrung radikaler Kontingenz hinausgelaufen sei.

Unter dem Titel „Ich habe den tollen Einfall (…) alles in einem Werke darzustellen“ – ein Zitat aus einem Brief Alexander von Humboldts von 1834 – entwarf Helmar Schramm eine faszinierende Forschungsperspektive, welche als Audioeinspielung vorgestellt wurde. Das Humboldt’sche Kosmosmodell könne als „historische Schatzkammer“ im Wesentlichen über zwei Fluchtpunkte erfasst werden: Einerseits gelte es, den Bereich der Astronomie zu würdigen und die historischen Spuren von Keplers und Galileis universalistischer Naturphilosophie bis zu Humboldt selbst näher zu betrachten. Andererseits müsse man darüber reflektieren, welche Rolle der im Humboldt’schen Kosmos-Modell vertretene Materialismus, der sich von der Landschaftsmalerei bis zur Physiognomik der Tier- und Pflanzenwelt erstreckt, angesichts heutiger Debatten spielen könne. Isabelle Stengers’ Ausführungen zu einem ‚anderen Wissen‘ in Kombination mit ihren kritischen Beiträgen zum Thema Wissenschaft als System sollten, so Schramm, bei einer Reaktualisierung der Humboldt’schen Ideen mitbedacht werden.

Dem Modellcharakter der Geometrie widmete sich Wolfgang Schäffner mit seinem Konferenzbeitrag „Am Nullpunkt des Wissens“. Die tradierte Auffassung der Definition eines Punktes basiere auf der euklidischen Bestimmung, ein Punkt sei, was keine Teile habe (Punctus est cuius pars non est). Der Punkt werde, so Schäffner, als ein Grenzobjekt definiert, das einerseits nichts, andererseits doch schon etwas sei. Auf Basis dieser Definition avanciere der Punkt zum Basiselement der Geometrie, äquivalent zur Zahl 1, die das Basiselement der Zahlen darstelle. Aus dieser grundsätzlichen Korrespondenz von Punkt und Zahl resultierten die höherwertigen Raum- und Zahlenverbindungen. Der Punkt, der – als Zeichen verstanden – in das Nichts eingreife und zugleich eine ursprüngliche Differenz markiere, erhalte einen fundamentalen Stellenwert im Wissen. Doch bereits Platon sei diese Setzung als „Erfindung der Mathematiker“ (Schäffner) suspekt gewesen: Denn wie könnte Geometrie eine Wissenschaft werden, wenn sie nicht „im Sein“ gründe? Die Skepsis Platons setze sich in der Physik des Aristoteles fort. Schäffner schloss sich dieser kritischen Sichtweise an und begründete sie mit einer fehlerhaften Übersetzung Euklids aus dem griechischen Original ins Lateinische. Anstatt „Punctus est cuius pars non est“ zu übersetzen mit „Der Punkt ist, was keine Teile hat“ schlug Schäffner die alternative Übertragung „Das Zeichen (semaion) ist, dessen Teil nichts ist“ vor. Diese nicht-ontologische Auffassung und seine Auswirkungen auf epistemische Denkmuster verdeutlichte Schäffner an verschiedenen Beispielen. Zu diesen gehörte etwa Michel Serres’ Hypothese, lineare Zeitkonzepte in Frage zu stellen, was von Schäffner als konkurrierendes Modell zur traditionellen Denkweise vorgeschlagen und mittels eines von Serres verwendeten Beispiels veranschaulicht wurde: Wenn man ein Taschentuch in der Mitte anfasse und nach oben ziehe, so befänden sich zwei zuvor entfernte Punkte plötzlich nebeneinander. Euklid sei, so die Pointe des Vortrags, dieser Interpretation zufolge, heute mehr Zeitgenosse als je zuvor.

Andreas Wolfsteiner exemplifizierte in seinem Vortrag „Die Natur löffelt nicht“ das dynamische Wechselspiel von theoretisch-projektierender, abstrahierender Entwurfsarbeit und konkret-gestalterischer Einwirkung auf materielle Objekte am Beispiel des Löffels. Nikolaus von Kues biete in seiner so genannten „Laienschrift“ Idiota de mente (1450) mit der Meditation über die Herstellung von Essbesteck einen Einblick in ein exemplarisches Modellszenario um 1500. Cusanus folgere aus der Kunst des Löffelschnitzens auf im Prozess wirkende „symbolische Paradigmata“ (Wolfsteiner), die er zu einem essentiell ambiguen Modellverständnis ausbaue. Das Löffelschnitzen sei einerseits als eine auf materielle Konkretisierung abzielende Handlung zu verstehen, andererseits verweise der Bereich der Theoriebildung und Formalisierung auf das Löffelschnitzen als ein abstraktes Wissen. Gemeinsam sei beiden Praktiken das nicht sachweltlich gebundene Experimentieren und eine auf die Zukunft gerichtete, potentielle Verwirklichungstendenz. Wolfsteiner definierte das in der Sachwelt durch die genannten Prozesse realisierte Werkzeug als Sediment der zuvor kombinatorisch vollzogenen Gebrauchsweisen. Der Löffel sei demzufolge eine „Sichtbarmachungsmaschine dieser Vorstellungsleistung“ (Wolfsteiner). Ein weiteres Modellszenario lasse sich um 1700 am Leibnizschen Vergleich der Logik mit der technischen Apparatur des Fernrohrs ausmachen. Beide Beispiele zeigten, so Wolfsteiner, wie sich theoretische Modelle, resultierend aus dem Zusammenspiel abstrakt-theoretischer Entwurfsarbeit und technischen Realisierungspraktiken, vor dem Hintergrund sich ausdifferenzierender Wissenschaften, in die „Bauweise und Gestaltung technisch-apparativer Objekte als Handlungswissen“ (Wolfsteiner) einschreiben.

Anita Traninger stellte in ihrem Beitrag „Modell und Risiko oder: Was macht der Esel auf der Brücke? Der pont aux ânes zwischen Farcentradition und Logikgeschichte“ eine Neuinterpretation eines vermeintlich bekannten Themas dar. Die Eselsbrücke bezeichne im deutschen Sprachraum eine simple Mnemotechnik, im Französischen kennzeichne pont aux ânes hingegen etwas Banales, das jedes Kind wisse. Diese Auffassungen entlarvte Traninger mit Rückgriff auf die Geschichte der Logik als unzulässige Bagatellisierung und rekonstruierte in diesem Zusammenhang die historische Semantik des Begriffs. Die Vortragende thematisierte im Folgenden ein weittradiertes Diagramm der Schlussschemata der aristotelischen Syllogistik. Bildliche Darstellungen des 17. Jahrhunderts stellen dabei die möglichen Risiken von Fehlschlüssen in besonders deutlicher Weise vor Augen, indem sie diese wie einen Fall aus hoher Höhe inszenierten. Die Schlussschemata bilden Stege – „Esels-Brücken“ im wortwörtlichen Sinne – zwischen Säulen, die nur denjenigen sicher von einem Standpunkt zum nächsten führen, der die deduktiven Schlussregeln beherrscht. Dabei steht jede Säule für einen Satz im logischen Gefüge. Argumentiere man regelwidrig, falle man hinab und ertrinke in einem unterhalb der Säulen gelegenen Gewässer. Auch die Gründe für ein Scheitern werden bildlich zum Ausdruck gebracht: Statt sich in aristotelischer Logik zu üben, haben sich die Studierenden mit eitlen Vergnügungen, wie z.B. Spielen abgelenkt. Beim Sturz wird der fehlende Schüler zu dem, was er demnach eigentlich ist: ein Esel. Doch auch die Säulen selbst böten keine Sicherheit, seien sie doch keineswegs Halte- sondern Kreuzungspunkte von Relationen und hätten damit eine rein transitorische Funktion. In diesem Darstellungsmodus werde die Eselsbrücke als „Akzelerator mit Korrektheitsgarantie“ (Traninger) kenntlich gemacht. Johannes Eck betone im 15. Jh. in seiner Dialectica die Bedeutung der Geschwindigkeit für die erfolgreiche Anwendung der syllogistischen Schlussweise in der disputatio. Das regelgemäße Argumentieren im Moment höchster Anspannung sei der ‚Stresstest‘ für die Expertise und die Orientierung auf der Eselsbrücke.

Im Vortrag „Modell und Empirie in den Wissenschaften der Renaissance und der Frühen Neuzeit“ wendete sich Simone De Angelis von einer modellbezogenen Trennung zwischen Ansätzen der Repräsentation und der wissenschaftlichen Praxis ab, wie sie beispielsweise in der History and Philosophy of Science praktiziert werde. Stattdessen argumentierte er am Beispiel der Erfindung des Teleskops und dessen Verwendung durch Galilei bei seinen Mondbeobachtungen für eine gemeinsame Reflexion über Theorie und Praxis bei Modellierungsprozessen. An Galileis Vorhaben der Bestimmung der Gebirgshöhen des Mondes lasse sich minutiös nachvollziehen, wie durch die Kombinatorik von Senso (der sinnlichen Wahrnehmung) und Discorso (der rationalen Argumentation) eine wohlbegründete Hypothesenbildung erreicht werden könne. Die instrumentell gestützte Beobachtung heller Flecken jenseits der Demarkationslinie des Mondes, also im verschatteten Bereich des Himmelskörpers, hätte zur These der gebirgigen Oberfläche geführt. Neben der komplementären Verfahrensweise der Sinneswahrnehmung und der rationalen Argumentation fände das approximative Beweisverfahren in einem komplexen Spannungsfeld zeitgenössischer Debatten und konfligierender Überzeugungen statt.

Anna Laqua befasste sich unter dem Titel „Anthropomorphe Theatra. Frühneuzeitliche Modelle einer ‚Corporall Philosophy‘“ mit dem Arzt und baconianischen Naturphilosophen John Bulwer. Seine Texte seien durch bestimmte Formen der Wahrnehmungsmodellierung gekennzeichnet, wobei der Autor bewusst auf eine theatrale Repräsentationslogik zurückgreife, um eine epistemologisch vorteilhafte Distanzposition gegenüber dem Menschen einnehmen zu können. Obgleich bei Bulwer ein nur mittelbarer Empirismus zum Tragen komme, bei dem die Kompilation von Reiseberichten an die Stelle der Augenzeugenschaft trete, simuliere er mithilfe zahlreicher visueller und geographischer Begrifflichkeiten den exploratorischen Wahrnehmungsmodus des reisenden Forschers, dem der menschliche Körper zum „unbeschrittenen Kontinent“ gerate. Des Weiteren konstituierten die zahlreichen synästhetischen Metaphern Bulwers ein dynamisiertes Wahrnehmungsmodell, das geeignet sei, den gewohnheitsmäßigen Blick auf den menschlichen Körper in Frage zu stellen. Indem Bulwer seinen Untersuchungsgegenstand des Körpers explizit als Theater ausweist, mache er von epistemologischen, genuin theatralen Strategien Gebrauch, die klassisch ontologischen Modelltheorien zufolge auch Modellbildungen im Allgemeinen prägen: etwa Distanzierung vom Untersuchungsgegenstand, Reduktion der Komplexität und verfremdende Stilisierung. Doch auch diese Form vormoderner Anthropologie, die ihre Beobachtungen von einer theatrum-artigen Distanzposition aus vornehme, sei nicht vollends gegen das Risiko des Anthropomorphismus gefeit. Dieser erkenntnishinderlichen Gefahr ging die Vortragende anhand Bulwers Untersuchung der „flüchtigen Hieroglyphen“ nach, als die Bacon menschliche Gesten bezeichnet hatte.

Der Konferenzbeitrag „Apokalyptische Naturphilosophie und institutionalisierter Baconismus. Das Widmungsschreiben der Via lucis (1668) von Johann Amos Comenius an die Royal Society“ von Michael Lorber ging der Frage nach, vor welchen historischen Hintergründen Comenius seine pansophische Schrift zwar einerseits der Royal Society widmen konnte, jedoch nicht ohne andererseits zugleich auf kritische Distanz zur Königlichen Gesellschaft zu gehen. Comenius sei in seinem von apokalyptischer Universalwissenschaft geprägten theologischen Weltbild noch davon überzeugt gewesen, dass eine rein experimentelle Naturforschung ohne Rückbindung der Ergebnisse an Metaphysik und Gotteserkenntnis Gefahr laufe, statt qualitative nur mehr quantitative Fortschritte zu machen und für die gesellschaftliche Weiterentwicklung im Sinne des christlichen Weltbildes keinen Beitrag mehr zu leisten. Vor diesem Hintergrund sei dann auch Comenius’ Warnung an die Royal Society zu verstehen, dass sie mit ihren Experimenten ein „auf den Kopf gestelltes Babel“ errichten werde, wenn sie die pansophischen Dimensionen in ihrer grundsätzlich lobenswerten Forschung nicht weiter berücksichtigte. Comenius’ Vorstellung einer von eschatologischen Dimensionen explizit nicht bereinigten Naturforschung beruhe, so Lorber weiter, auf dem geschichtsphilosophischem Modell christlicher Heilserwartung, wobei er unter Bezug auf die Bedeutung von Francis Bacon und Johann Valentin Andreae für Comenius hervorhob, dass für dessen Denken sowohl apokalyptische als auch utopische Aspekte eine zentrale Rolle spielen: Die Immanenz menschlichen Fortschrittes „präfiguriere“ (U. Voigt) die Transzendenz endzeitlicher Erlösung. In der Nachfolge habe im 18. Jh. mit dem institutionalisierten Baconismus eine Neutralisierung und eine Ausdifferenzierung des Naturbegriffs resp. des Naturwissens eingesetzt, was für die moderne Ausbildung von disziplinären Wissenssubsystemen charakteristisch geworden sei. Diesen Befund stellte Lorber abschließend jedoch wieder zur Diskussion, indem er Aspekte der actor-network-theory und das Statement Bruno Latours „Wir sind nie modern gewesen“ mit der Forderung eines Wissens „omnia in omnium“ von Comenius im Sinne einer kulturhistorischen Komparatistik kontrastierte.

In dem Vortrag „Risiko in Maßen. Mittelalterliche Messstandards und die Eigenwilligkeit des Materiellen“ präsentierte Peter Löffelbein mittelalterliche Ansätze, Gewicht- Längen- und Geldwerte zu standardisieren. Bereits 1215 sei in der Magna Charta der Versuch unternommen worden, verschiedene Metriken zu vereinheitlichen, um Kommensurabilität sicherzustellen. Im Jahr 1496 – so Löffelbeins zentrales Beispiel – fixierte Heinrich VII. in einem Act of Parliament Sterling, Bushel und Gallone, begleitet von strengen Kontrollmaßnahmen. Neben dem Hinweis auf die administrativen Herausforderungen, einen Standard zu etablieren und dessen Gebrauch sicherzustellen, zeigte Löffelbein auf, inwiefern sich auch das Material der Standard-Objekte selbst Normierungsbestrebungen widersetzt. So habe noch das Einstanzen der Herrscherinsignien Heinrichs zur Autorisierung des eingeführten yard sticks dessen Länge auf merkliche Weise verändert. Auch in der Moderne lasse sich diese paradoxe Eigenschaft des Materials feststellen: einerseits abstrakte Maße zu physikalisieren und damit als materiell-epistemischer Garant der Gültigkeit zu dienen, andererseits aber einen „Eigensinn“ zu haben. Dieser laufe dem Normierungsbestreben entgegen und verleihe dem Material ein agentiales Moment der Unsicherheit und des Risikos. Das in einem Maßobjekt verkörperte Wissen sei daher, so Löffelbein, notwendigerweise mit stabilisierenden Praktiken der Rekonstitution, Beglaubigung und Kommunikation verbunden. Auch das heute nach wie vor gültige Referenzobjekt des Urkilogramms habe trotz Verwahrung unter einer dreifachen Glasglocke in einem Zeitraum von 40 Jahren sein Gewicht um etwa fünfzig Mikrogramm verändert. Die Ablagerung von Kohlenwasserstoffmolekülen hätten Reinigungsprozesse zur Wiederherstellung des Urzustands nötig gemacht. Während der anschließenden Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass in der Scholastik eine totale Präzision der Materialität kein erstrebenswertes Ziel gewesen sei, da man davon ausgegangen sei, diese sei aus Menschenkraft grundsätzlich nicht erreichbar.

Benjamin Scheller zeigte in seinem Beitrag „Ventura, fortuna, risicum. Kontingenzsemantik im mediterranen Seehandel des Hoch- und Spätmittelalters und die Entstehung der Unterscheidung von Risiko und Gefahr“, wie die im 12. Jahrhundert entstehende Arbeitsteilung zwischen Investor und Handelsreisendem dazu geführt hatte, dass kontingente Ereignisse zu Waren wurden, mit denen auf einem Markt Handel getrieben werden konnte. Wohlhabende Bürger hätten ab dem 12. Jahrhundert in den Fernhandel investieren können, ohne selbst auf Reisen gehen zu müssen. Die daraus resultierende Steigerung der Handelstätigkeit machte laut Scheller neue und differenziertere Regelungen der Haftungspflichten zur Bewältigung von Zukunftsunsicherheit notwendig, die in den Zurechnungsklauseln sogenannter Commenda-Verträge festgehalten wurden. Zwar seien auch im 14. Jahrhundert die Wörter risicum und periculum noch teilweise synonym verwendet worden. Der Terminus ‚Risiko‘ werde aber bereits auf Vorgänge angewendet, bei denen es um die Zurechnung von Schadensersatz gehe. Die Geburt des Risikos ist dabei laut Scheller weniger als Folge einer neuen Wissensordnung zu sehen, sondern als intellektuelles Werkzeug, um spezifische Erscheinungsformen von Kontingenz handhabbar zu machen, die mit dem Seehandel einhergingen. In der Diskussion wurde der von Scheller vertretene Bottom-up-Ansatz kulturhistorischer Forschung thematisiert, der darauf zielt, Praxisfelder präzise zu analysieren und auf diesen Erkenntnissen Hypothesen zu formulieren, die sich unter Umständen den geltenden Narrativen entziehen.

Michael Conrad leitete seinen Vortrag „Spielbrett, Rechenbrett. Spiele als vormoderne Modelle der Kontingenzbewältigung“ mit dem Hinweis auf Analogien zwischen Auffassungen von Spiel und Arithmetik im 13. Jahrhundert ein. Diese stellte sich über die Ähnlichkeit zwischen kalkulatorischen Praktiken auf Rechenbrettern und spielerischen Handlungen auf Spielbrettern her. Mit Bezug auf Sybille Krämer könne man beim Rechnen auf dem Abakus von einem „poietischen Prozess“ sprechen. Vergleichbares gelte, wenngleich mit anderer Gewichtung, auch für das Spielen von Brettspielen. Dieser Konnex lag für das lateinische Mittelalter deshalb nah, weil mit calculi sowohl Spiel- als auch Rechensteine bezeichnet wurden. Zudem bedeutete das Wort abacus, das sich vom griechischen abax ableitet, ursprünglich sowohl ‚Rechentisch‘ als auch ‚Spielbrett‘. Somit lagen Spielen und Rechnen auf einer ähnlichen semantischen Ebene; sie waren Praktiken eines ‚Kalkulierens‘ im weitesten Sinne und somit Modi der Kontingenzbewältigung. Im Spielbuch des kastilisch-leonesischen Königs Alfons X. aus dem Jahr 1284, dem Libro de los juegos, werden drei ludische Grundformen (Schach, Würfel, Tricktrack) mit verschiedenen menschlichen Erkenntnisvermögen und kosmologischen Prinzipien assoziiert. Demzufolge repräsentiere das Schachspiel den Verstand (seso), das Würfelspiel den Zufall (ventura) und das Tricktrack, eine Vorform des modernen Backgammonspiels, Vernunft bzw. Klugheit (cordura). Letztere wird später genauer als „rechte Klugheit“ (cordura derecha) bezeichnet, die sich zwischen affekthafter Intuition und rationaler Bewertung bewege und damit eine Art Synthese der beiden vorangehenden Begriffe darstelle. Auch wenn es letztlich unausgesprochen bleibe, berge der Text einige Indizien dafür, dass das Tricktrack-Brett als zweckmäßigstes Modell menschlichen Lebens im Verhältnis zu kosmischen Vorgängen aufgefasst wurde. Bemerkenswert und für das Mittelalter ungewöhnlich ist somit, dass Spiele bei Alfons X. als Vermittler zwischen kosmischen Ereignissen und menschlichen Handlungsoptionen dargestellt werden und dabei gerade Glücksspielelemente eine deutliche Aufwertung erfahren. Auf dem Schauplatz des Spielbrettes, so Conrad, tritt die Kontingenz als ein zu bewältigendes Phänomen zutage. In diesem Sinne seien Spiele „Kontingenzapparate“, die als materiell-diskursive theatra ansonsten nicht darstellbare Formen von Kontingenz in ästhetische Erfahrungen transferieren.

Reinhard Wendlers Vortrag „Sklave Modell“ beschrieb das Verhältnis von Modell und Modellierendem als ein per se riskantes. Von Seneca dem Älteren ist die Anekdote des Parrhasios überliefert, der das Leid des Prometheus möglichst naturgetreu auf die Leinwand habe bringen wollen und zu diesem Zweck einen Sklaven gekauft und gefoltert habe. Dies führte Wendler als prägnantes Beispiel dafür an, dass der Akt des Modellierens sich, seiner Komplexität wegen, sowohl für den Modellierer als auch für das Modell als risikohaft erweise. Dieses in den Künsten immer wieder problematisierte Verhältnis, wie es in der Moderne etwa in Edgar Alan Poes Kurzgeschichte Life and Death thematisiert werde, finde sich auch in der Wissenschaft. Das wissenschaftstheoretische Ideal eines Modells, das sich als perfektes Abbild selbst aufheben müsse, bewertete Wendler dabei als kritisch. Ein solcher „Exzess der Unmittelbarkeit“ (Wendler) fordere einerseits zur Eliminierung des Modells, führe andererseits jedoch reziprok auch zur Auflösung einer vom Modell different gedachten Wirklichkeit. Aus einer derartigen Gleichsetzung zwischen Modell und Wirklichkeit resultiere, hinsichtlich eines sich an Modellen orientierenden Handelns, ein Verantwortungsverlust. Diesem könne nur mit der Anerkennung des Modells in seiner Eigenständigkeit und Eigenaktivität begegnet werden.

Martin Burckhardt wies in seinem Beitrag mit dem Titel „Bild und Zahl. Über den Florentinischen Census und die ‚Entdeckung‘ der mathematischen Zentralperspektive“ auf den Zusammenhang zwischen der Erfindung der Zentralperspektive und der Einführung bürgerlicher Steuerpflicht im Florenz des 15. Jahrhunderts hin. Der Census repräsentiere hier einerseits die Logik der Zahlen, die Zentralperspektive andererseits die Logik der Bilder. Das Vorhaben der steuerlichen Erfassung habe zur Einrichtung einer Datenbank, dem catasto, geführt, in der die Daten von 30.000 Florentinern erfasst worden seien. Die Einführung des catasto und der Zentralperspektive hätten laut Burckhardt eine Gemeinsamkeit, indem sie ein doppeltes Phantasma erzeugten, das sich als „Kontinent der Repräsentation“ im 17. Jahrhundert stabilisiere und auch das moderne Denken noch wesentlich bestimmt habe.

Die forschungsleitende Fragestellung des SFB „Episteme in Bewegung“ wurde in den Konferenzbeiträgen auf die Frage nach der Funktion von Modellen in Prozessen vormodernen Wissenstransfers hin spezifiziert. Nicht zuletzt durch die sorgfältige und präzise Orientierung der Vorträge an unterschiedlichem historischen Quellenmaterial ist es gelungen, verschiedene Facetten des Verhältnisses zwischen Modellen und (epistemischen) Risiken in der Vormoderne zu identifizieren und deren Charakteristika differenziert und plausibel zur Darstellung zu bringen. Das weite Spektrum modelltheoretischer Überlegungen wurde sowohl in den Beiträgen als auch in den sich daran anschließenden Diskussionen sichtbar. Die Konferenz leistete damit einen über die in den einzelnen historischen Miniaturen vollzogenen Analysen hinausgehenden Beitrag: Der dynamischen und zum Teil paradoxen Funktionalität von Modellen im Spannungsfeld zwischen Weltaneignung und Weltgestaltung kann in ihrer Komplexität durch historisch fundierte, modelltheoretische Forschung angemessen und produktiv begegnet werden. Dies ist umso erfreulicher, als dass auch aktuelle Fragestellungen von den Ergebnissen dieser historischen Forschungen zum Modell profitieren könnten. Die Ergebnisse der Konferenz sollen demnächst in einem Sammelband veröffentlicht werden.