Negation und Wissen. Zur Kategorie der Negativität in Theologie, Anthropologie und Ästhetik in der Vormoderne

Tagung konzipiert und organisiert von dem philosophischen Teilprojekt B03 "Imaginatio" (Leitung: A. Eusterschulte) und dem romanistischen Teilprojekt B05 "Theorie und Ästhetik elusiven Wissens" (Leitung: U. Schneider), 04.–05.04.2019

18.11.2019

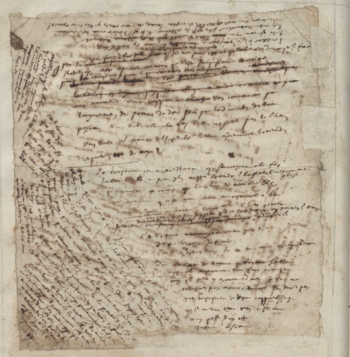

Pascal Manuskriptseite

Bildquelle: Blaise Pascal manuscrit autographe des Pensées © Bibliothèque Nationale de France (wiki commons)

Bericht von Şirin Dadaş

Die gemeinsam von dem philosophischen Teilprojekt B03 „Imaginatio. Imaginatives Sehen und Wissen – Theorien mentaler Bildlichkeit in Philosophie und Theologie des Mittelalters“ und dem romanistischen Teilprojekt B05 „Theorie und Ästhetik elusiven Wissens in der Frühen Neuzeit: Transfer und Institutionalisierung“ organisierte Tagung fragte nach dem Zusammenhang von Negation und Wissen in der Vormoderne. Sie widmete sich Formen und Modi der Negation in unterschiedlichen Wissensbereichen und untersuchte diese als Darstellungs- und Diskursivierungsstrategien eines Wissensmodus, der sich definitorischen Festschreibungen entzieht und sich derart als ‚elusives Wissen‘ fassen lässt.

In ihrer Einführung betonten Anne Eusterschulte (Berlin) und Ulrike Schneider (Berlin) die Notwendigkeit einer interdisziplinären Herangehensweise, da sich Phänomene der Un(er)fassbarkeit, Unbestimmbarkeit oder auch Unsagbarkeit nicht nur auf die (Negative) Theologie und Philosophie beschränkten, sondern in der Frühen Neuzeit auch im Bereich von Ästhetik, Kunst sowie Anthropologie/Moralistik von hoher epistemischer Relevanz seien. So könne für die französische Klassik mit Karlheinz Stierle eine ‚negative Anthropologie‘ angesetzt werden, welche die Antwort auf die Frage nach den Bedingungen des Menschseins bzw. nach den letzten Gründen menschlichen Empfindens und Handelns offenlasse bzw. immer wieder verschiebe. Das unabschließbare definitorische Suchen finde seinen diskursiven Ausdruck in Gattungsmustern wie jenem der Maxime (etwa bei La Rochefoucauld), die durch ein immer wieder neues Ansetzen und die gezielte Entpflichtung von Widerspruchsfreiheit gekennzeichnet sei. Zugleich würden mit honnêteté, bel air oder galanterie Persönlichkeits- und Verhaltensideale entworfen, die sich performativ im Sein und Handeln realisierten, aber nur schwer diskursiv fassen und vermitteln ließen. Auf diese mangelnde Festlegbarkeit könne letztlich auch ihre Macht als Distinktionsmittel zurückgeführt werden. Bereits mit dem Verweis auf derartige sozialästhetische Implikationen elusiven Wissens machten die Organisatorinnen klar, dass das zentrale Erkenntnisinteresse der Tagung in der Ermittlung und im Vergleich der je spezifischen Funktionen und Modi von Negativität und Negation in den unterschiedlichen Wissensbereichen der Frühen Neuzeit liege.

Thomas Leinkauf (Münster) stellte zu Beginn seines Vortrags klar, dass die Behauptung von Negativem selbst eine propositionale Äußerung und jede explizite Negation somit als epistemischer Akt zu begreifen sei. Er unterschied aus ontologischer Sicht drei Formen relativer Negation (Negation von Identität, Negation von Wahrheit, Negation einer Prädikatsfunktion) von einer absoluten Negation, welche die Existenz, das Sein an sich negiere. Ausgehend von dieser Differenzierung lenkte er den Blick auf Platons Auseinandersetzung mit dem Seienden und Nichtseienden im Sophistes, in der laut Leinkauf abstrakte Negativität zu einer vermittelten Negativität abgemildert wird. Entsprechend habe auch Ficino in seinem Kommentar zum Sophistes auf das Sein des Nichtseienden insistiert und vertreten, wer über das Nichtseiende sprechen könne, könne das Sein besser verstehen. Vor diesem Hintergrund widmete sich Leinkauf den philosophischen Schriften des venezianischen Patriziers Gasparo Contarini (1483-1542), der als Aristoteliker interessanterweise einen christlich-platonischen, an Thomas von Aquin und Ficino orientierten Ansatz vertreten habe. Ein Zuviel an Sein im Sinne der Unerkennbarkeit des Lichtes werde hier einem Zuwenig an Sein im Sinne der Nichterkennbarkeit der Dunkelheit gegenübergestellt und eine dialektische Spannung in ontologischer wie epistemischer Hinsicht zwischen einem solch absoluten Sein und absolutem Mangel angesetzt. Zwischen diesen beiden unzugänglichen Polen finde sich in der mixtio die Buntheit der Welt eingetragen.

Aus philosophisch-literaturtheoretischer Perspektive untersuchte Daniel Kazmaier (Saarbrücken) die diskursive Unbestimmtheit von Pascals Pensées. Hierbei bezog er Pascals Rede von der Notwendigkeit einer pensée de derrière auf den fragmentarischen Text selbst, indem er sie als einen Darstellungsmodus begriff, den er mit Agambens „Als-ob-nicht“ in Zusammenhang brachte. Wesentlich für diesen Darstellungsmodus seien Widersprüche und Gleichnisse, die auf das Bedürfnis nach einer indirekten und zugleich zeigenden Sprache bei der Auseinandersetzung mit anthropologischen Problemen und Glaubensfragen hindeuteten. Einbezogen wurden auch Möglichkeiten der Veranschaulichung des Ungewissen, die sich laut Kazmaier bei Pascals Glossierungen des Haupttextes mit nur vermeintlich überflüssigen Beispielen ergeben. De facto entfalteten diese zusätzlichen Beispiele ihre Anschaulichkeit durch ihre räumliche Nähe zu dem in Rede stehenden Argument, mithin auf der Basis der spezifischen Materialität der einzelnen Manuskriptblätter.

Şirin Dadaş (Berlin) nahm mit ihrem Vortrag eine Differenzierung unterschiedlicher Facetten elusiven Wissens vor, indem sie die vielfältigen Ausprägungen dieses Wissensmodus in zwei wirkmächtigen Renaissancedialogen – Pietro Bembos Gli Asolani (1505) und Prose della volgar lingua (1525) – genauer analysierte und spezifische Verfahren der literarischen Evidenzialisierung eines solchen Wissens aufzeigte. Während sie in den liebestheoretischen Erörterungen stärker Phänomene der Unerfassbarkeit und Unsagbarkeit beobachtete, wiesen die sprachtheoretisch-poetologischen Prose gewisse Grenzen der Definier- und Normierbarkeit auf, die mehr auf eine partielle und prinzipielle Unbestimmbarkeit des verhandelten Wissens hindeuteten. Die Arten der Unsagbarkeit wurden demgegenüber noch weiter ausdifferenziert in quantitative, qualitative, relative und sozial bedingte Formen. Letztere Ausprägung wurde aus dem Bereich elusiven Wissens jedoch ausgeschlossen, da sie Dadaş zufolge keinem strukturellen, sondern lediglich einem strategischen Schweigen im Sinne der Unterscheidung Jan Assmanns entspricht. Auf die spezifische, ebenfalls in Bembos Asolani beobachtbare Facette eines elusiven Wissens im Bereich des Metaphysischen wurde zum Abschluss gesondert eingegangen, weil hier laut Dadaş – aus christlicher und neuplatonischer Perspektive betrachtet – eine Verabsolutierung von Unerfassbarkeit erfolgt.

Hana Gründler (Florenz) fokussierte in ihrem Beitrag den dunklen Raum der Groteske, den sie nicht nur als einen konkreten Ort verstanden wissen wollte – etwa die Auffindungsorte der Grotesken in Neros Domus Aurea auf dem Esquilin –, sondern auch als einen Raum des Psychischen, in dem die phantasievolle Ver/rückung die Möglichkeit der zerstörerischen Verdunklung des Geistes in sich trage. Anhand von Giorgio Vasaris Vita des Groteskenmalers Morto da Feltre, der meist mit dem Maler Lorenzo Luzzo oder Liuzzo identifiziert werde, machte sie auf die Verbindung aufmerksam, die Vasari zwischen dem Hang zu Melancholie und Skurrilität sowie der besonderen Begabung in der Groteskenmalerei hergestellt habe. Gründler führte Vasaris ambivalente Einschätzung der mit der Melancholie assoziierten Grotesken nicht nur mit der Negativierung der Melancholie durch den Bologneser Philosoph und Arzt Benedetto Vettori eng, der diesem Temperament eine übersteigerte Einbildungskraft und die Flucht vor dem Licht zugeschrieben habe, sondern auch mit einem seit Augustinus abgelehnten exzessiven Wissensdrang, dessen negative Bewertung insbesondere in Vasaris Leonardo-Vita deutlich werde. Ähnlich wie Ficino, demzufolge Kunst entstehe, wenn die Vernunft eingreife, um das Spiel der Phantasie zu regulieren, lehne auch Vasari eine vollkommene Regellosigkeit, das manisch Exzessive ab. Und so wie Ficino in De vita betont habe, dass die Ansicht grüner Landschaften die nächtlichen Schrecken des exzessiven Denkens und der Melancholie vertreibe, stelle die Camera Verde der Eleonora di Toledo im Palazzo Vecchio mit ihren zwischen 1539 und 1542 entstandenen, laut Vasari von Morto da Feltres Schüler Andrea di Cosimo Feltrini ausgeführten Grotesken das harmonische Gegenbild zum dunklen Raum der Groteske dar.

William Franke (Nashville, USA) setzte sich in seinem Vortrag – nach seinen historischen Arbeiten zum Unsagbaren in Philosophie, Theologie und Dichtung (On What Cannot Be Said, 2 Bde.) – nun aus wissenschaftsphilosophischer Perspektive mit den Bedingungen kritischen Denkens auseinander, um für die Wissenschaften des 21. Jahrhunderts eine Umorientierung hin zu einem apophatic turn einzufordern. Die Moderne habe versucht, das Negative in seiner Unbeherrschbarkeit zu überspringen, demgegenüber unterstrich Franke die Universalität eines apophatischen Denkens, mit dem Andersheit und Diversität erkannt und verstanden werden könnten. Er sprach sich hierbei auch für eine Berücksichtigung der poetischen Verfasstheit und Mittel des (apophatischen) Denkens aus.

Im Zwischenrésumé unterstrichen die Organisatorinnen den Unterschied zwischen ‚Nichtgesagtem‘ und ‚Nichtsagbarem‘. Letzteres, das Unsagbare, könne als solches benannt (oder auch verschwiegen) werden, nicht aber der Gegenstand des Unsagbaren. Beachtenswert sei zudem die Anziehungskraft des sich Entziehenden, das häufig in Szene gesetzt werde und für die Vormoderne – im Unterschied zur Moderne – in dem Sinne ein wichtiger Stimulus gewesen sei, als der immer wieder neue Versuch, das Uneinholbare doch einzuholen, sowohl kreative Darstellungsstrategien mit sich gebracht als auch produktive Spielräume innerhalb normativer Diskurse eröffnet habe.

Martin Urmann (Berlin) fokussierte in seinem Vortrag epistemologische und anthropologische Konsequenzen aus Pascals ‚negativer Theologie‘. Er stellte zunächst klar, dass das Kapitel Contrariétés keine weltabgewandte Position, auch keine radikale Ästhetik vermittele, sondern vielmehr von Pascals Überzeugung zeuge, dass Dinge von Gott nicht anders sagbar seien. Pascals paradoxe Evidenzerfahrung sei religiöser Überwältigung geschuldet; seine Paradoxien, die zuweilen ‚schierem Unfug‘ gleichzukommen schienen und derart rhetorische Traditionen hinter sich ließen, folgten hierbei jener deiktischen Logik, die Gottfried Boehm für die bildliche Erzeugung von Sinn geltend gemacht hat. Urmann stellte darüber hinaus eine Differenztheorie der Erkenntnis bei Pascal heraus, mittels derer zwischen Gott, der Welt und dem Menschen unterschieden werde und die wiederum mit der Vorstellung einer Überwindung der Weltlichkeit der Welt in Gott einhergehe. Zugleich werde der Mensch als dezentriertes Zwischenwesen verstanden, als gelebte Antinomie, über die beide Pole in Berührung kämen. Hierbei spreche Pascal dem Herzen ein bedeutsames epistemisches Vermögen zu: Um Gott erschließen zu können, müsse sich die Vernunft auf die Erkenntnisse des Herzens, das Fühlen und mithin auf das Sinnliche stützen, was Urmann abschließend mit wahrnehmungsphänomenologischen Überlegungen Pascals in Verbindung brachte.

Eine kunsthistorische Interpretation von Negation lieferte Cornelia Logemann (München), indem sie das staunende Innehalten vor Kunstwerken mit Unbeschreibbarkeitsbehauptungen in allegorischen Schriften in Zusammenhang brachte und nach dem Verhältnis einer literarisch konzedierten Unsagbarkeit zum gemalten Bild fragte. Hierfür unterzog sie Jean Marots Le Voyage de Gênes mit „Illustrationen“ von Jean Bourdichon (1508) einer genauen Untersuchung, wobei sie insbesondere die in Marots Versen postulierte Undarstellbarkeit der Trauer Genuas ihrer allegorischen Visualisierung von Bourdichon gegenüberstellte. Verzweiflung wird hier, so Logemann, auf mehreren semantischen Ebenen zum Ausdruck gebracht: in Haltung, Kleidung und Mimik. Die verschiedenen Personifikationen zeigten zudem Abstufungen von Trauer. Gegenübergestellt wurden auch die literarische und bildliche Darstellung von raison. Während die Allegorie bei Bourdichon als göttliche Erscheinung, als überirdische Instanz inszeniert werde, betone Marot in seinem Text, dass die splendeur der raison nicht fassbar sei. Logemann sah hierin ein Moment des Wettstreits zwischen Literatur und Malerei gegeben und verwies auf einen Dialog zwischen den Personifikationen der Rhetorik und Malerei, die in Jean Lemaire de Belges’ Klagegedicht Plainte du Désiré die Frage der Darstellbarkeit von Trauer durch die beiden Künste agonal zu thematisieren erlaubten.

Ulrike Schneider (Berlin) widmete sich in ihrem Vortrag epistemischen Dynamiken des ästhetischen Diskurses in der Frühen Neuzeit. Bereits der Verweis auf Modellautoren und mithin auf die (vorbildliche) künstlerische Praxis stehe für ein Surplus, das sich theoretisch kaum einholen lasse. Ein solcher ‚Mangel‘ an Diskursivierbarkeit sei in Teilen in normpoetischen und -ästhetischen Schriften seit der Antike zu beobachten, wie der wiederholte Einsatz des Unbestimmtheitsmarkers ‚certum‘ in Bestimmungen von Schönheit bei Cicero, Aristoteles und später Ficino zu erkennen gebe, auf die sich auch Agnolo Firenzuola in seinem Dialogo della bellezza delle donne (1541) beziehe. Schneider zeigte an diesem Text tentative Diskursivierungsbemühungen, eine Isotopie der Negation und die persuasive Möglichkeit eines fiktionsinternen Beweisens unter Zuhilfenahme der Imagination auf. Berücksichtigt wurde mit Dominique Bouhours’ Entretiens d’Ariste et d’Eugène (1671) zudem ein weiterer Text, der mit der Fokussierung des je ne sais quoi die explizite Reflexion eines ‚negativen‘ ästhetischen Wissens zu seinem zentralen Gegenstand mache. Bei Bouhours wird zudem, so verdeutlichte Schneider, nicht nur diese ästhetische Kategorie auf Ciceros urbanitas zurückgeführt, sondern auch ihre Undefinierbarkeit selbst – die bei Bouhours konstitutiven Charakter annimmt – bereits in der Antike verortet.

Ausgangspunkt des anschließenden Beitrags zu einer Ästhetik der Entrückung in der Frühen Neuzeit waren Orpheus und David. Mit beiden Figuren verband Anne Eusterschulte (Berlin) die Verknüpfung von Sprache und Klanglichkeit – auf David lasse sich bspw. das sprachliche und singende Vortragen von Psalmen zurückführen – sowie von Welt und dem Bereich des Überirdischen (David)/Unterirdischen (Orpheus) durch die Harmonien der Musik. Eine sinnlich affizierende und derart theologisch relevante Wirkmacht der Musik habe auch Johannes Tinctoris in einem seiner musiktheoretischen Traktate der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geltend gemacht. Eusterschulte verwies auf die dort der Musik zugeschriebenen Effekte (ekstatische Erhebung, überirdische Elevation innerhalb des Irdischen, Erziehung des Menschen im Hinblick auf das Jenseits, Lehre von Harmonie und Proportionalität, etc.) und hob hervor, dass Musik, Tinctoris zufolge, einen Vorgeschmack auf die Seligkeit gewähre, ohne an ein Verstehen gebunden zu sein. Auch in Athanasius Kirchers Besprechung eines 36-stimmigen Kanons – auf dem Frontispiz seiner Musurgia universalis (1650) als himmlischer Engelschor dargestellt – erfolgt laut Eusterschulte eine Loslösung der entrückenden Wirkung der Musik von der Sprachlichkeit des Wortes. Sie wies schließlich darauf hin, dass Kircher in seinem Iter extaticum dieses herausreißende Entrücken explizit als ein nescio quid im Hinblick auf den eigenen Gefühlszustands und auf das, was in einen hineinfahre, beschreibe. Es ermögliche ein Freisetzen von Phantasie (bspw. im Traum), mithin ein gefahrloses Durchspielen unterschiedlichster Theorien und biete derart Raum für einen anderen Wissensmodus.

Inga Mai Groote (Zürich) richtete mit dem letzten Vortrag der Tagung den Blick auf die Figur des unwissenden Musikers in musiktheoretischen und fiktionalen Texten der Frühen Neuzeit und zeigte derart eine weitere Bedeutungsdimension von ‚Nichtwissen‘ als ‚Unwissen‘ auf, die anhand der Kritik an Amateuren der Musik in Georg Quitschreibers Quarta exercitatio musicalis (1637) und Serafino Cantones Academia festevole (1627) veranschaulicht wurde. Groote analysierte diesen Topos im Hinblick auf seine Möglichkeiten, das in Frage stehende Wissensgebiet auszuhandeln und den Status des Musikers zu reflektieren. Dass in Wolfgang Caspar Printz’ Musikerroman Phrynis Mitilenaeus, Oder Satyrischer Componist (1676-78) hierbei nicht nur die Verbreitung von Stümpern beklagt, sondern auch die Technik der Italiener herabgewürdigt wird, erklärte sie zudem mit Unterschieden im italienischen und deutschen Sprachraum: Die Musik gehöre als quadriviales Fach traditionell zum kanonisierten Wissensbestand, werde in Lehrschriften immer wieder neu aufbereitet. Während sich diese in Deutschland, Boethius’ De institutione musica folgend, daher in erster Linie an Gelehrte richteten, seien musiktheoretische Schriften in Italien deutlich pragmatischer angelegt und häufiger von Komponisten oder Kapellmeistern verfasst worden. In Deutschland habe sich demgegenüber erst im 17. Jahrhundert allmählich eine neue Expertengruppe von Kantoren zu etablieren versucht, die mit ihren, die eigene berufliche Existenz rechtfertigenden, Schriften den Anspruch verfolgten hätten, dem Musikschüler ein erlernbares Regelwissen zu vermitteln. Auf diese Weise wurde Negation abschließend auch in ihrer sozialgeschichtlichen Relevanz diskutiert.